4 GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU – MARKTANALYSE UND AUSBLICK

In den vorherigen Kapiteln wurden die Grundlagen der Konzepte Luxus und Nachhaltigkeit, sowie deren Schnittstellen und zukünftige Entwicklungen und Trends herausgestellt. Zudem wurde die Konsumentengruppe der LOHAS als Zielgruppe definiert. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit der Garten- und Landschaftsbau aktuell, und auch in Zukunft sich mit den beiden Themenkomplexen auseinandersetzen kann und muss, um hier weiterhin entsprechende Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Um hierfür valide Aussagen treffen zu können, werden zunächst die aktuellen Branchendaten des Garten- und Landschaftsbaus näher betrachtet. Es folgt die Betrachtung der Auswirkungen des Klimawandels auf für den Garten- und Landschaftsbau wichtige Rahmenbedingungen. Die Entwicklungen in Bezug auf Luxus und Nachhaltigkeit im Garten- und Landschaftsbau werden im Anschluss beispielhaft an den Praxisthemen Pool, Outdoorküchen und Pflanzen aufgezeigt. Erste Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in den jeweiligen Bereichen geben eine weitere Orientierung.

4.1 Garten- und Landschaftsbau in Zahlen

Der Garten- und Landschaftsbau erwirtschaftete im Jahr 2021 9,68 Milliarden Euro, d.h. 300 Millionen Euro (+ 3,2 %) mehr im Vergleich zu 2020 (GaLaBau-Service GmbH 2022). Jedoch ist hierbei zu bedenken, dass die Baupreise (Verkaufspreise von Leistungen) im GaLaBau bereits im Jahr 2021 gemittelt (Außenanlagen für Wohngebäude, Landschaftsbauarbeiten) rund 6,2 % über dem Vorjahr lagen. Das heißt, der GaLaBau konnte einerseits höhere Preise am Markt durchsetzen und damit andererseits gestiegene Material-, Betriebsstoff- und Personalkosten weitestgehend an die Kunden weitergeben (Statistisches Bundesamt – Destatis 2022). Dies bedeutet allerdings, dass der Umsatz real um 3 % (3,2 % - 6,2 %) zurückgegangen ist, da die reine Baupreissteigerung über dem verzeichneten Umsatzwachstum lag.

Auch im Jahr 2022 werden Preissteigerungen durch Materialknappheit, Probleme oder Verzögerungen in den Lieferketten sowie fehlendes Fachpersonal in den Unternehmen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, zu weiteren Umsatzbelastungen führen (Meinen 2022).

2021 gab es in der Bundesrepublik Deutschland rund 19.000 Garten- und Landschaftsbauunternehmen mit etwas mehr als 129.000 Beschäftigten, davon ca. 7.600 Auszubildende. Im Durchschnitt arbeiten in über 85 % der 19.000 GaLaBau-Unternehmen 7 Mitarbeiter, welche einen Umsatz von ca. 72.000 Euro p.P. erwirtschaften. 2021 wurden von den 9,68 Milliarden Euro Umsatz 5,84 Milliarden Euro im Privatsektor umgesetzt, 1,65 Milliarden im öffentlichen Bereich und 1,02 Milliarden im Wohnungsbau.

Knapp über 60 % des Umsatzes aller Aufträge stammt im Jahr 2021 von Privathaushalten. Folgend, mit ca. 17 % sind öffentliche Auftraggeber und weitere ca. 10 % der Auftraggeber stammen aus dem Wohnungsbau. Geringfügige Umsatzanteile entstanden durch Auftraggeber in der Industrie (ca. 5 %), durch Generalunternehmer (ca. 3 %) und durch sonstige Auftraggeber (ca. 3 %) (GaLaBau-Service GmbH 2022).

Die aktuelle Herbstumfrage des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) spiegelt ein ähnliches Stimmungsbild der Mitgliedsbetriebe (537 Teilnehmer) wider. In Bezug auf Umsatz und Auftragslage zeigen sich die Betrieb für das Jahr 2022 zufrieden, jedoch werden die Aussichten in Bezug auf die langfristige Branchenperspektive deutlich kritischer gesehen. Hier vergaben 71 % die Schulnoten 1 bis 3, dagegen benoteten über 29 % die Branchenperspektive mit 4 bis 6. In Bezug auf die Branchenperspektive verweist der BGL auf Geschäftsfelder mit einem Auftragspotenzial für Jahrzehnte – nicht zuletzt durch die Jahrhundertaufgabe Klima- und Artenschutz. So liefere hier die Branche bereits Lösungen, wie z.B. begrünte Fassaden und Solardächer, klimaresiliente Pflanzkonzepte, Wasser-management, sowie klimaneutrale (oder sogar klimapositive) Grünkonzepte, sowohl für öffentliche als auch für gewerbliche Auftraggeber (Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 2022). Dieser Perspektive folgend werden die wichtigsten Konsequenzen des Klimawandels für den Garten- und Landschaftsbau dargestellt. Es wird deutlich, vor welchen Herausforderungen die Branche steht, aber auch welches Potential für den Garten- und Landschaftsbau sich hieraus ergibt.

4.2 Klimawandel und die Folgen für den Garten- und Landschaftsbau

Der Klimawandel wird durch die Erderwärmung verursacht und bezieht sich – vereinfacht – auf langfristige Wetterbedingungen wie Temperatur, Meeresspiegel und Niederschläge. Die Wechselwirkung zwischen Klima und Gesellschaft besteht aus komplexen Zusammenhängen in hoch vernetzten Systemen. In Bezug auf die Studie werden daher nachfolgend ausschließlich konkrete Auswirkungen auf die Branche dargestellt.

4.2.1 Hitze und Trockenheit

In den letzten Jahren ist es in Europa zu extremen Hitzeperioden gekommen, unter anderem vermehrt auch in Deutschland (Deutsches Klima-Konsortium 2020, S. 14). Solche Wetterereignisse gehören inzwischen zum normalen europäischen Klima, davon ist die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf überzeugt. Der WMO-Generalsekretär Petteri Taalas bestätigt, dass solche Episoden immer häufiger werden und der negative Trend noch bis mindestens 2060 anhalten wird, unabhängig von dem Erfolg der Klimaschutzbemühungen (Hondl 2022). Die Folge sind sinkende Grundwasserspiegel und damit verbundene negative Auswirkungen auf die heimische Fauna und Flora. Erste Kommunen reagieren bereits auf die anhaltende Dürre, in einzelnen Landkreisen und Städten ist beispielsweise der Einsatz von Rasensprengern zwischen 12 und 18 Uhr untersagt (Norddeutscher Rundfunk 2022). Teilweise wird bereits das Befüllen von Pools ebenfalls untersagt (Südwestrundfunk 2022). So sieht auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Notwendigkeit, in langanhaltenden Dürreperioden, die regional wasserintensive Nutzung, wie z.B. durch Gartenbewässerung oder das Befüllen privater Pools, auf ein Minimum zu reduzieren (Deutscher Städte- und Gemeindebund 2022). Zusätzlich hierzu stellte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ende Juli das Energiesicherungspaket vor. Dieses untersagt Hausbesitzern, unter anderem, ihre Pools vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023 mit Gas oder Strom zu beheizen (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2022).

4.2.2 Extremwetterereignisse

Extremwetter beschreibt das Phänomen eines außerordentlichen Wetterereignisses, welches statistisch selten in seiner Wiederkehr, Größe und Dauer ist. Hierzu gehören beispielsweise: Starkregen und Hochwasser, Hagel, schwere Gewitter, Dürre und Hitzewellen, Stürme,

Tornados sowie extremer Schneefall (Trenczek et al. 2022b, S. 14–17). Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragte Projekt „Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland“ zeigt auf, dass seit 2000 in Deutschland jährlich im Schnitt mindestens 6,6 Mrd. Euro an Schäden durch Extremwetterereignisse entstanden sind. Die Sturzfluten und Überschwemmungen im Juli 2021 in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stechen hier jedoch noch einmal heraus. Die Bundesregierung hat in ihrem offiziellen Antrag auf Hilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds Schäden in Höhe von 29,2 Mrd. Euro angegeben. Ein im März 2022 veröffentlichter Bericht des Bundesinnen- und -finanzministeriums weist Schäden in Höhe von 33,1 Milliarden Euro aus (Trenczek et al. 2022a, S. 4–5). Unter Hitze und Dürre litten vor allem die Forst- sowie die Landwirtschaft in weiten Teilen Deutschlands. Diese Wirtschaftszweige mussten für die beiden Extremjahre 2018 und 2019 etwa 25,6 Milliarden Euro Schadenskosten verbuchen (BMWK 2022), insbesondere durch Sturm, Dürre und Borkenkäfer ausgelöst (Deutscher Forstwirtschaftsrat 2021, S. 2).

Die Branche der Rückversicherer nennen in einer Erhebung von 2019 erstmals Katastrophenschäden als wesentliche Risiken für das operative Geschäft.

Dies hat wiederum direkte Auswirkungen auf die mittel- bis langfristige Risikobewertung bis hin zur Preisgestaltung. Es besteht die Annahme, dass bestimmte Naturkatastrophen langfristig kaum mehr versicherbar sein werden (PricewaterhouseCoopers 2019, S. 1–16).

Aktuell ist es noch nicht möglich, die Entwicklung von Extremwetterereignissen in den nächsten 10-20 Jahren vorauszusagen. Erste Ergebnisse des EU-Projekts ENSEMBLES konnten jedoch aufzeigen, dass in Deutschland mit einer Zunahme der Hitzetage, einer Abnahme der Frost- und Eistage und einer Zunahme der sommerlichen Starkniederschläge in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zu rechnen ist (Climate Service Center 2022, S. 7–8).

4.2.3 Biodiversität und die Verschiebung der Vegetationsperioden

Die Risiken der Erderwärmung zeigen sich in Bezug auf die Biodiversität auf vielfältige Weise:

Einige Pflanzen beginnen zu blühen, bevor Bienen sie bestäuben können.

Verschiedene Tierarten bekommen früher ihren Nachwuchs, dem dann noch nicht genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Invasive Arten verbreiten sich bei Wärme stärker. Feuchtgebiete und Bäche trocknen aus, in Flüssen steigen die Wassertemperaturen. In Gebirgen weichen die Arten weiter nach oben aus. Aufgrund des früheren Blattaustriebs sind Bäume und Pflanzen vermehrt Spätfrostschäden ausgesetzt (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021; Staak 2018). Diese Veränderungen ermöglichen beispielsweise auch die Ausdehnung der Lebensräume der asiatischen Tigermücke in Deutschland, welche 2007 das erste Mal in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde. Diese können mehr als zwanzig Viren übertragen, insbesondere Chikungunya-Fieber, das West-Nil-Fieber, das Zika-Virus und Denuge-Fieber (Panse et al. 2022). Für die Anpassung von Gesellschaften an die Auswirkungen des Klimawandels spielt die sogenannte grüne Infrastruktur eine wichtige Rolle (Rusche 2016).

Das internationale Konzept der ökosystembasierten Anpassung an den Klimawandel verbindet die Ziele des Klimaschutzes, des Erhalts von Biodiversität und des nachhaltigen Ressourcenmanagements miteinander (Umweltbundesamt 2015). So soll die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen erhöht und die Verwundbarkeit der Bevölkerung für die negativen Folgen des Klimawandels schrittweise reduziert werden

4.2.4 Böden

Der Klimawandel hat bereits deutliche Auswirkungen auf den Zustand der Böden in Deutschland. Das vermehrte Auftreten von Dürreperioden hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass gerade in tieferen Bodenschichten die Bodenfeuchtigkeit deutlich abgenommen hat (BMUV 2022, S. 24). Dabei hängt insbesondere die Fruchtbarkeit von Böden stark von der Temperatur und der Verfügbarkeit von Wasser ab. Bei Wassermangel kann der Boden Pflanzen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Aufgrund von Trockenphasen im Sommer verschiebt sich die Grundwasserneubildung in den Herbst und Winter, sodass Nährstoffe nicht von Pflanzen genutzt werden können (Landesportal Schleswig-Holstein 2015). Starkregen versickert nicht im Boden, sondern fließt oberflächlich ab. So wird der Boden nicht ausreichend durchlüftet, und seine Fruchtbarkeit leidet: Pflanzen bekommen zu wenig Sauerstoff (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021). Aber auch die Erosion von Böden durch besagte Starkregenereignisse sind ein deutlich sichtbares Zeichen der Auswirkungen des Klimawandels. Die zunehmenden sommerlichen Starkregen-ereignissen haben zur Folge, dass immer größere Mengen der Niederschläge direkt als Oberflächenwasser abfließen (BMUV 2022, S. 24; Brasseur et al. 2016, S. 208). Eine weitere Herausforderung ist die Bodenversiegelung. Vor allem in dicht besiedelten, städtischen Gebieten kann der Boden seine natürliche Funktion im Klimakreislauf nicht wahrnehmen. Versiegelter Boden nimmt kein Wasser auf, fällt damit als Wasserspeicher im Hochwasserschutz aus und verliert seine Funktion, die Umgebung auf natürliche Weise durch verdunstendes Wasser zu kühlen (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021; BMUV 2022, S. 27). Durch die falsche Einschätzung der Bodenverhältnisse und des Bodenaufbaus können auch sehr direkt wirkende Schäden durch die Arbeiten des Garten- und Landschaftsbaus verursacht werden (Lay 2016, S. 40).

Wichtige Zielsetzungen für klimaresiliente Böden sind daher die Aufrechterhaltung oder Erhöhung der Wasserspeicher- und -aufnahmekapazität, die Verhinderung der Bodenerosion, der Erhalt und die Ausweitung der Bodenbiodiversität, der Nährstoffspeicherung sowie die Funktion des Bodens als Puffer für Schadstoffe und Filter für das Bodenwasser zu erhalten (BMUV 2022, S. 27).

4.2.5 Potential Privatgärten in Deutschland

Private Gärten in Deutschland weisen Potential zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität – und damit auch zur Nachhaltigkeit – im Garten auf.

Die rund 17 Millionen Privatgärten nehmen knapp 2 % der Gesamtfläche Deutschlands ein, was der Gesamtfläche aller Naturschutzgebiete in Deutschland entspricht.

Sie können aufgrund ihrer Heterogenität und Verteilung, insbesondere in urbanen Räumen, hervorragend als Trittsteine dienen. Ihr Potential wird jedoch zunehmend eingeschränkt, da sich – wie in anderen Lebensraumtypen – auch in privaten Gärten die biologische Vielfalt als Folge stetig abnehmender Strukturvielfalt, der Wahl ungeeigneter Pflanzen oder der zunehmenden Versiegelung von Flächen negativ entwickelt (Dehnhardt et al. 2021, S. 6). Hier sind auch die komplexen Rechts- und Planungssystematiken, z.B. in der zweistufigen Bauleitplanung vor der Erschließung eines neuen Wohngebiets, als Herausforderung für Artenschutz zu nennen (Baden-Württemberg 2019, S. 6).

4.3 Relevante (Mega-)Trends für den Garten- und Landschaftsbau

Auch die Branche des Garten- und Landschaftsbaus unterliegt mittel- und langfristigen Trends und Entwicklungen. In diesem Kapitel wird herausgestellt, welche Trends und Megatrends den Garten- und Landschaftsbau zukünftig, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit und Luxus, beeinflussen werden.

4.3.1 Definition soziokulturelle Trends und Megatrends

Für die nähere Betrachtung werden soziokulturelle Trends und Megatrends definiert. Soziokulturelle Trends sind mittelfristige Veränderungsprozesse, die ihren Kern in sozialen Prozessen und Organisationsformen haben und ca. 10-15 Jahre wirken. Diese Trends berücksichtigen insbesondere die Lebensstile und Einstellungen von Menschen, um Werteorientierungen, Bedürfnisstrukturen und Wünsche, die sich stark in der Konsumkultur, auf den Märkten und in Produktwelten bemerkbar machen. Megatrends hingegen sind langfristigen, globalen Veränderungen, deren Dimensionen von der Gesellschaft über Technologien bis hin zu ökonomischen Grundprinzipien reichen. Sie wirken langfristig und dauern mindestens mehrere Jahrzehnte an.

Die Wirkung von Megatrends beschränkt sich im Vergleich zu den soziokulturellen Trends jedoch nicht nur auf einzelne Bereiche, Megatrends formen ganze Gesellschaften um (Zukunftsinstitut 2022c). Das Modell der Megatrends des zukunftsinstituts beschreibt diese extrem komplexen und vielfältigen Veränderungsdynamiken und dient daher als Ausgangspunkt entsprechender strategischer Ausrichtungen in Bezug auf Luxus und Nachhaltigkeit im Garten- und Landschaftsbau.

4.3.2 Relevante Megatrends für den Garten- und Landschaftsbau

Neo-Ökologie

Neo-Ökologie bezeichnet die Verbindung von Ökonomie und Ökologie und damit den gesellschaftlichen Veränderungsprozess hin zu einem ressourceneffizienten, nachhaltigen Wirtschaften. Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit entwickeln sich weiter vom individuellen Lifestyle und Konsumtrend zur gesellschaftlichen Bewegung und damit zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor. Durch globale Katastrophen, wie bspw. dem Klimawandel oder der Corona-Pandemie, muss die Menschheit neue, lösungsorientierte Standards entwickeln und sich selbst als Bestandteil des vielfältigen, resilienten, sich selbst organisierendem Ökosystems Erde reintegrieren. Insbesondere die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass sich die Wirtschaft fundamental transformieren muss, in Richtung einer neuen Sinn-Ökonomie: Statt auf Wachstums- und Profitmaximierung setzt die Wirtschaft von morgen auf Nachhaltigkeit, Postwachstum und Gemeinwohl. Die nachwachsenden Generationen prägen ein neues globales Mindset. Sie steht für progressiven Pragmatismus, für vernetztes Denken und eine neue Ernsthaftigkeit – weil es um ihre Zukunft geht. Sinn und sozialer Mehrwert sind für sie elementare Kriterien eines kritischen Konsums. Das Ziel der Generation Global: eine nachhaltigere, gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft – für alle (Zukunftsinstitut 2022a).

Urbanisierung

Der Kampf gegen den Klimawandel, der zunehmende Bedarf an qualitativem Wohn- und Freiraum und die Aushandlung zwischen Individualisierung und sozialer Sicherheit sind Themen, die die Stadtplanung in den nächsten Jahren enorm beschäftigen werden. Das individuelle menschliche Wohlergehen ist unweigerlich und untrennbar mit der unmittelbaren Umgebung verbunden – und kann damit auch nicht losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen Gesundheit und der natürlichen wie künstlichen Umwelt betrachtet werden. Soziale Gerechtigkeit, Klimawandel und Gesundheit können Teil der Stadtplanung werden (Zukunftsinstitut 2022b).

Das tiefe Bedürfnis nach Naturerfahrung der weiterwachsenden Stadtbevölkerung bringt immer mehr Menschen in neuen Gemeinschafts- und Nachbarschaftsgärten zusammen, um ihre Umgebung zu gestalten und ökologische Nahrungsmittel anzubauen

(Zukunftsinstitut 2021).

4.4 Garten-Trends in Bezug auf

Luxus und Nachhaltigkeit

Bereits im Trend-Report 2005: „Soziokulturelle Schlüsseltrends für die Märkte der kommenden Jahre“ beschreiben Oona Horx Strathern und Matthias Horx das Bild des High-Class-Garten-Kult. So wird hier von Entwicklungen der Veredelung, Luxurisierung und „Verkultung“ des Gartens gesprochen. Diese wurden durch mehrere Trendströmungen verursacht. Zum einen die Entwicklung des ökologischen Bewusstseins – die „Liebe zur Natur“ hat breite Teile der Mittelschichten erreicht – und zum anderen hat der Retro-Trend dafür gesorgt, dass sich das Individuum durch den Garten und das Gärtnern, der Naturliebhaberei und Naturpflege sich wieder mit seinen natürlichen Wurzeln versichert. Der Garten hilft Menschen bei der Entspannung und Selbstfindung, indem er sie mit dem Natürlichen und Kreatürlichen konfrontiert. Er ist Wellness Plus, Slowness, Simplify. In Bezug auf die Architektur wird der Garten bevorzugt in das Wohnzimmer integriert, während das Wohnzimmer auf die Terrasse emigriert. Gärtnern wird hier definiert als Bewahren und Voranbringen, im Gartenkult vereinen sich romantische Sehnsüchte mit den Selbstverwirklichungsbestrebungen moderner Individualität. Abschließend wurde 2005 folgender Ausblick gegeben:

Die Gärtner- und Landschaftsgestaltungsbranche wird in den nächsten Jahren eine Schlüsselstellung in den Wellness- und Selfnesstrends einnehmen.

Kontemplativität und Verfeinerung von stilistischen Einzelheiten werden den Kern dieses neuen grünen Megasektors bilden (Horx Strathern und Horx 2004, S. 110–117). Die folgenden Unterkapitel bestätigen diese Zukunftsprognose.

4.4.1 Pools

17 Jahre später, ist die Entwicklung und Nachfrage nach Pools im Privatgartenbereich explosionsartig gestiegen. In einer Studie des Bundesverband Schwimmbad & Wellness e. V. wurde die Anzahl der privaten Schwimmbecken bzw. Schwimmhallen 2008 auf 1,6 Mio. beziffert. In der aktualisierten Marktstudie für das Jahr 2021 liegt das Volumen mittlerweile bei 2,1 Millionen Schwimmbecken. Hierbei machen 2021 Aufstellbecken ab 1,20 m Wassertiefe und einem Anschaffungspreis ab 3.000 Euro 31,6 % aus. Es folgen in die Erde eingelassene Freibäder mit 26,3 %,

Swim-Spa und Whirlpools mit 25,8 % sowie private Hallenbäder mit 6 % und andere Typen mit 10,3 %. Im Vergleich zum Vorjahr ein Zunahme um 7 % (B+L Marktdaten GmbH 2022, S. 6–7).

Eine Entwicklung, die zum einen verstärkt auf das vorhandene Privatvermögen, die günstigen Finanzierungszinsen in den letzten Jahren und die Corona-Pandemie zurückführt werden kann (Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. 2022, S. 1–2; B+L Marktdaten GmbH 2022, S. 6), aber zum anderen auch durch soziokulturelle Entwicklungen vorangetrieben wurde. Ursprünglich nur für die wohlhabende Oberschicht verfügbar bahnte sich der Pool den Weg in die heimischen Gärten. Die Demokratisierung des Luxus hatte und hat somit auch nachweislich Auswirkungen auf Luxusgüter wie Pools im Garten (Pöhner 2017; Brummer 2022) und beschert vielen Garten- und Landschaftsbauunternehmen eine zusätzliche Einnahmequelle. Dies bestätigt auch eine Umfrage zum Thema: Verkauf von Pools, des Magazins DEGA GaLaBau vom November 2021.

Die befragten Unternehmer geben eine Verdoppelung und z.T. sogar Verdreifachung der Pool-Aufträge an (DEGA GaLaBau 2021). Auch wenn diese erhöhte Nachfrage laut der Unternehmer auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, so spricht die Mehrheit von einem weiterhin anhaltenden Trend zu mehr Pools in Privatgärten.

In mehreren Medien wird auch vom „Nachbarschaftsphänomen“ gesprochen: hat der Nachbar einen Pool, dann wird nicht selten auch ein eigener gebaut (ORF 2022; Brummer 2022).

Unabhängig davon, um welche Art Pool es sich handelt, ist diese Entwicklung aus einer Nachhaltigkeitsperspektive heraus zu bewerten. Hierfür werden folgend die typischen Arten von Pools und Schwimmteichen miteinander verglichen und deren Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit herausgestellt. Die Vorteile der jeweiligen Pool-Arten und Schwimmteiche werden hier nicht weiter vertieft, da diese oftmals auch herstellerabhängig sind.

Vorab ist anzumerken, dass die Nachhaltigkeit des jeweiligen Pools von verschiedenen Faktoren abhängt – nicht nur, wie oftmals von Herstellern angegeben, von der Produktionsweise einzelner Bauteile des Pools. Zielführend ist hierbei die Methode des Life Cycle Assessment (LCA), der Lebenszyklusanalyse. Damit werden die Umweltauswirkungen eines Produktes, oder einer Dienstleistung, von der Rohstoffentnahme über Fertigung und Nutzung bis zur Entsorgung des Produktes und der Produktionsabfälle (von der Wiege bis zur Bahre, „cradle to grave“) erfasst und beurteilt. Die ganzheitliche Analyse des kompletten Produktlebenszyklus stellt sicher, dass indirekte Umweltauswirkungen nicht unbemerkt vernachlässigt werden. Es werden sowohl sämtliche relevanten Entnahmen aus der Umwelt als auch Emissionen in die Umwelt betrachtet. Bisher werden jedoch solche Bilanzen weder von Herstellern (Produktebene), noch von Garten- und Landschaftsbauunternehmen (Dienstleistungsebene) angefertigt (Scholz et al. 2018, S. 26–30). Dennoch lassen sich auf Basis der vorangegangenen Aussagen Empfehlungen für mehr Nachhaltigkeit im Poolbau empfehlen:

Bessere Isolierung

Um Wärmeverluste zu vermeiden, können Poolkonstruktionen besser isoliert werden. Bestehende Pools, die renoviert werden müssen, sollten mit einer Isolierung versehen werden (Bienvenido-Huertas und Moyano-Campos 2022, S. 323).

Wasseroberflächenabdeckung

Eine Rollenabdeckung ermöglicht die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wasserverdunstung, da der meiste Wärmeverlust über die Wasseroberfläche erfolgt, insbesondere durch Verdunstung (Bienvenido-Huertas und Moyano-Campos 2022, S. 323). Der Energiebedarf für eine Wiedererwärmung kann um bis zu 80 % reduziert (Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. 2022, S. 6) werden. Des Weiten wird durch eine Abdeckung der Eintrag von Nährstoffen durch bspw. Laub reduziert, was wiederum die Pflegeintensität des Pools verringert.

Erneuerbare Energie

Solarenergie (Photovoltaik-Anlage) und andere Formen erneuerbarer Energie (z.B. Wärmepumpen) können einen relevanten Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit von Pools leisten (Bienvenido-Huertas und Moyano-Campos 2022, S. 323), indem sie die Energie liefern, die bspw. für Pumpsysteme benötigt wird, um die Wasserqualität sowie die Warmwasserbereitung zu gewährleisten (Umweltdialog 2022). Entsprechende PV-Anlagen können dabei auf Garagendächern, Gartenhäusern oder dem Hausdach installiert werden, ggf. auch in Kooperation mit dem Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Von den insgesamt rund 2,1 Millionen privaten Schwimmbecken/-hallen im Bestand werden rund 832.000 Becken nicht beheizt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 40 %. Circa ein Viertel der Becken wird mit einer Wärmepumpe (23,5 %) beheizt. Solarabsorber (16,3%) und Wärmetauscher (14,1%) werden hingegen bisher etwas seltener eingesetzt (B+L Marktdaten GmbH 2022, S. 19).

Wassereffizienz und Wasserwiederverwendung

Nutzung von Systemen zur Aufbereitung von Grauwasser (Hydraloop 2022) und Regenwasser (bspw. durch Zisternen im Garten) um den Pool zu speisen (Umweltdialog 2022).

Intelligentes Steuersystem

Mehrere Steuerungssysteme von Pools, wie zum Beispiel Poolpumpe, Poolbeleuchtung, Poolheizung und Wasserversorgung, können automatisiert werden. Dies garantiert, dass das Wasser bei minimalem Energieverbrauch stets warm bleibt. Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen zudem die Steuerung aller Poolfunktionen durch den Benutzer, bspw. über eine App (Bienvenido-Huertas und Moyano-Campos 2022, S. 323–324). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Grundlage für die Funktionsfähigkeit etwaiger Steuersysteme, die optimalen (energiesparenden) Einstellungen der Technik sowie die regelmäßige Pflege von Skimmer und Filtersystemen (und ggf. anderen Bauteilen) durch Fachbetriebe erforderlich bleibt.

Standortwahl und Bodenschutz

Neben den standardisierten Empfehlungen bzgl. der Standortwahl von Pools und Schwimmteichen sollte das Projekt unter Integration der gegebenen Bodensituation geplant werden. Wo immer möglich, sollte mit wenig Maschineneinsatz, eine bodenschonende Umsetzung geplant werden. Zudem sollte, soweit möglich, der anfallende Aushub auf dem Gelände wiederverwendet werden.

Wasseraufbereitung

Die Desinfektion der privaten Schwimmbecken und Schwimmhallen im Bestand wird überwiegend mit Chlor durchgeführt. 57,5% der Befragten nutzen entsprechende Chlorlösungen. Dies entspricht insgesamt 1,2 Mio. Becken im Bestand, die auf diese Weise desinfiziert werden (B+L Marktdaten GmbH 2022, S. 23). Als Alternative zur Wasseraufbereitung durch Chlor bietet sich die Reinigung mit Salz an. Hierbei wird dem Wasser anstelle von Chlor Salz zur Desinfektion zugesetzt. In einer sogenannten Salzanlage wird aus dem Salz durch Elektrolyse unter Einwirkung von Strom Chlor freigesetzt, das zur Desinfektion des Wassers im Pool benutzt wird. Das Salz ist günstiger als Chlor und zudem wird der Stromverbrauch reduziert, da durch die hohe Entkeimungskraft des Salzes die Filterlaufzeit geringer ausfällt. Es ist bei der Planung darauf zu achten, dass keine Poolteile bzw. Materialien verwendet werden, die nicht salzresistent sind (z.B. Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahleinbauteile).

Aufgrund der Individualität der verschiedenen Pool-Arten (Bauweisen, Betrieb, Größe etc.) lassen sich keine pauschalen Aussagen darüber treffen, inwieweit welche Maßnahme zur Förderung der Nachhaltigkeit zielführend umzusetzen ist. Beispielsweise kann der Schwimmteich als nachhaltigste Art von Wasser im Garten gesehen werden, da hier insbesondere wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora geschaffen wird, dennoch findet auch hier eine Versiegelung von Flächen statt. Letztendlich ist jedoch festzuhalten, dass es durchaus Ansätze gibt, den Bereich Pool aus der Perspektive der Garten- und Landschaftsbauer nachhaltiger zu gestalten.

Grundlage hierfür ist jedoch zum einen das Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit beim planenden Landschaftsarchitekten sowie beim ausführenden Garten- und Landschaftsbauunternehmen zu Bau, Betrieb und Instandhaltung, und zum anderen auch die Befriedigung der Erwartungshaltung des jeweiligen Auftraggebers. So gilt es bereits in der Beratung den Kunden entsprechend zu den verschiedenen Pool-Arten zu beraten, damit Anspruch des Auftraggebers und Ergebnis des Garten- und Landschaftsbauers übereinstimmen (Schenkenberger 2018; Zimmerling 2017). Aufgrund der vorherigen Ausführungen ist davon auszugehen, dass zukünftig insbesondere valide Zahlen zum Unterhalt (Energie- und Wasserverbrauch) stärker in den Kundenfokus rücken werden.

In Kapitel 3.4 wurde die Service-Affinität der LOHAS-Kundengruppe deutlich herausgestellt. So sind proaktive Zusatzleistungen und fachkompetente Beratung und Hilfe selbstverständliche Bestandteile des Dienstleistungsumfangs. Dementsprechend ist es für Garten- und Landschaftsbauunternehmen empfehlenswert, entsprechende Dienstleistungen anzubieten. Die Wartung von Wasseraufbereitungssystemen, Filtersystemen und Chemikaliendosiersystemen sowie die Sanierung, Reinigung und Überwinterung von Pools kann ein lukratives Geschäftsfeld für den Garten- und Landschaftsbau darstellen (Schenkenberger 2018). Denkbar wäre hier beispielsweise ein Pool-Pflege-Abo. Vorteilhaft für das Unternehmen ist hierbei die langfristige Kundenbindung sowie die bessere Kostenkontrolle und finanzielle Planbarkeit. Der Kunde hingegen profitiert von der Reduktion der Komplexität, die insbesondere beim Unterhalt von Pools auftreten kann und einer gewissen Bequemlichkeit, da die Dienstleistung nicht aktiv vom Kunden beim Garten- und Landschaftsbauer angefordert werden muss. Zudem sollte der Garten- und Landschaftsbauer die Dienstleistung wirklich kundengerecht gestalten. Dies kann z. B. auch darauf hinauslaufen, dass der Gärtner einfache Wartungsarbeiten ausführt (bspw. die Reinigung des Zisternenfilters), die der Kunde aufgrund von fehlendem Know-how oder bspw. hohen Alters nicht selbst ausführen kann. Hier ist es sinnvoll, entsprechende Pakete als Komplettlösung dem Kunden anzubieten, um einen entsprechenden Umsatz generieren zu können.

4.4.2 Outdoorküchen

Grillgeräte und -zubehör zählen im Garten- und Freizeitmarkt seit Jahren zu den wichtigen Umsatzträgern.

Das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) beziffert die Umsätze im deutschen Markt 2018 auf 1,24 Mrd. Euro. Das ist ein Plus von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Die spoga+gafa, weltweit größte Gartenlifestyle-Messe, präsentiert seit 2017 in einer eigenen Messe-Halle die Outdoor Kitchen World. Müller erklärt diese Entwicklung wie folgt: Wir sehen, dass sich beim Wohnen die strikte Trennung zwischen drinnen und draußen immer mehr aufweicht. Nicht nur der Wohnraum, sondern auch die Küche wird ins Freie verlagert. Inzwischen haben viele Leute Gartenmöbel, die genauso hochwertig sind wie ihre Couchgarnitur, und dieser Trend setzt sich nun bei Grillgeräten und Outdoorküchen fort: Die werden immer größer, das sind auch Statussymbole, die man sich da auf die Terrasse stellt (Oberhuber 2022). Des Weiteren ist davon auszugehen, dass auch die Corona-Pandemie diese Entwicklung weiter vorangetrieben hat. Das Cocooning, also das bewusste zurückziehen in die Privatsphäre, hat durch die Einschränkungen der Pandemie, beispielsweise durch Kontaktbeschränkungen und eingeschränkte Reisemöglichkeiten, dazu geführt, dass sich Menschen stärker damit auseinandersetzen ihr Zuhause zu verschönern und hierfür auch bereit sind Geld auszugeben (Witt 2021, S. 18–20).

Ebenso ist das Grillen, bzw. die Zubereitung von Gerichten, aus soziologischer Perspektive nicht zu vernachlässigen, auch wenn es hier bisweilen kaum kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungen betrieben wurde (Szabo und Köpper 2014). Es ist jedoch festzuhalten, dass das Grillen als solches als gemeinschaftskonstituierender Moment bezeichnet werden kann.

Beim Draußen kochen geht es vor allem um Geselligkeit, Grillen wird zum Event. In der umfangreich ausgestaltete Outdoorküche lässt sich das Zubereiten von Speisen nun zu einem kulinarischen und stimmungsvollen Erlebnis machen, bei welchem der Gastgeber in ständiger Interaktion mit seinen Gästen bleiben kann, da der Wechsel zwischen innen liegender Küche und sonst außen liegendem Grill, entfällt.

In Bezug auf die Nachhaltigkeit einer Outdoorküche lassen sich, wie beim Swimming-Pool, nur sehr bedingt Aussagen treffen. Die Bandbreite an verwendeten Materialien wie bspw. Beton, Naturstein bis hin zu Keramik, Edelstahl, Holz und HPL (High Pressure Laminate) ist enorm. Jedoch fehlen auch hier valide Daten der Hersteller bezüglich einer Ökobilanzierung (life cycle assessment) der vollständigen Outdoorküche. Einige Anbieter experimentieren jedoch bereits mit weiteren innovativen Materialien und Dienstleistungsangeboten. Beispielsweise bietet ein Hersteller als Hauptwerkstoff einen Aluverbundwerkstoff aus recycelten Fassaden-Dämmplatten an, welcher nach dem Gebrauch oder bei Beschädigung an den Hersteller zurückgeschickt werden kann. Dieser recycelt den Werkstoff dann entsprechend (Kara Max und Krauß 2022). In Bezug auf den Grill selbst gibt es in Deutschland bisher einen Anbieter, welcher das Kohlenstoffdioxid (CO2), das während der Produktion, des Transports und auch des Betriebs der Grills frei wird, mit CO2-Zertifikaten kompensiert (Reintjes 2022), bisher geschieht dies jedoch nur für die Eigenmarke des Herstellers (Grillfürst 09.06.2022). Das Grillen bzw. die Nutzung regenerativer Energien hierfür ist bisher deutlich eingeschränkt. Zurzeit befindet sich der größte Hersteller von Solar-Grills in den Vereinigten Staaten, welcher solarbetriebene Grills ab ca. 270 Euro sowie solarbetriebene Kühltruhen und ähnliche Artikel anbietet (gosun 10.12.2021). Weitere Anbieter finden sich überwiegend in Asien. Die Bauweise und Anwendung der Solar-Grills unterscheidet sich jedoch deutlich von klassischem Gas-, Kohle- oder Elektrogrill und wird daher nicht weiter als wettbewerbsfähiges Produkt, in Bezug auf Bauweise, Anwendung und Absatz, in Betracht gezogen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich Solar-Grills zukünftig im Markt, insbesondere in Deutschland, entwickeln werden.

Bezogen auf den CO2-Ausstoß kam eine Studie des TÜV Rheinland zu dem Ergebnis, dass der Elektrogrill im Vergleich mit Gas- und Kohlegrill den geringsten CO2-Ausstoß aufweist. Die gleiche Studie kam jedoch auch zu dem Schluss, dass die Art und Menge des verwendeten Grillguts grundsätzlich einen deutlich höheren CO2-Ausstoß verursacht als die Zubereitung selbst (TÜV Rheinland 22.06.2015).

Folgende Empfehlungen für mehr Nachhaltigkeit bei Outdoorküchen sind zu berücksichtigen:

Erneuerbare Energien

Elektrogrills sind im Gegensatz zu Gas- und Holzkohlegrills zu bevorzugen, jedoch nur, wenn diese mit Ökostrom betrieben werden, im besten Falle von der eigenen Photovoltaik-Anlage.

Wasserversorgung

Der Wasserbedarf einer Outdoorküche ist minimal und wird sinnvollerweise über Trinkwasser gedeckt. In der Regel erfolgt die Geschirrspülung über eine vorhandene Indoorküche. Ist dies nicht der Fall, ist der Wasserbedarf aus einem bereits bestehendem Brunnen oder einer Regenwasser-Zisterne zu decken, jedoch nur mit vorgeschaltetem Wasserfilter.

Dauerhaftigkeit und Standortwahl

Um möglichst gut die verwendeten Materialien zu schützen, ist eine dauerhafte Überdachung inkl. Gründach (in Kombination mit einer PV-Anlage) sinnvoll.

Im Bereich Service-Dienstleistungen von Outdoor-Küchen kann der Garten- und Landschaftsbauer Dienstleistungen anbieten, welche sich auf die Pflege und Reinigung der Outdoorküche konzentriert. Denkbar wäre beispielsweise auch, dass insbesondere zum Start der Grill-Saison im Frühjahr ein „Frühjahrs-Check“ durch den GaLaBauer erfolgt, dies wäre ebenfalls im Winter möglich. Des Weiteren wären Grill-Events oder ähnliche Veranstaltungen mit Bezug zur Outdoor-Küche beim Kunden denkbar, um entsprechende (neue) Produkte oder Dienstleistungen dem Kunden zu präsentieren.

4.4.3 Rasen und Pflanzen

Um die Entwicklungen in diesem Bereich besser nachvollziehen zu können, folgt ein kurzer Rückblick in die Historie der Pflanzenverwendung. Der Siegeszug des ständig kurz gemähten und gepflegten Rasens lässt sich unter anderem auf den gesellschaftlichen Trickle-down-Effekt zurückführen, welcher besagt, dass der Wohlstand der Reichsten einer Gesellschaft nach und nach durch deren Konsum und Investitionen in die unteren Schichten der Gesellschaft durchrieseln und zu Wirtschaftswachstum führen. So begann im 17. Jahrhundert in England der Siegeszug des Rasens, als Statussymbol des Adels. Der Unterhalt von Rasenflächen benötigte eine aufwendige Pflege (durch Dienstpersonal) sowie grundsätzlich große Flächen – ohne einen erwartbaren Nutzen, der sich aus diesen Flächen ergab. Die Selbstverpflegung durch angebautes Gemüse war obsolet, bzw. wurde diese anderweitig angebaut oder beschafft. Der Rasen wurde somit zu einem Luxusgut, die Zurschaustellung von Macht und Extravaganz des Eigentümers. Die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts fand im Rasen einen hervorragenden Spielplatz für Fußball und Tennis, dadurch konnte der Trend zum gepflegten Grün weiter fortgesetzt werden. Im 20. Jahrhundert sorgten neue Hilfsmittel wie Rasenmäher und Wasser-Sprinkler dafür, dass sich das gewöhnliche Bürgertum ebenfalls den Traum vom Rasen erfüllen konnte (Frey 10.04.22). So ist bis heute der Trend zu einer gepflegten Rasenfläche in deutschen Gärten ungebrochen.

Der Pflegeaufwand für die Grünfläche ist jedoch enorm, so muss der Rasen regelmäßig gemäht, gedüngt, bewässert und gegebenenfalls auch vertikutiert werden.

Insbesondere im Bereich der professionellen Sportrasenpflege intensivieren sich diese Rasenpflegegänge nochmals. Zudem sind solche Zierrasen sehr artenarm und bieten Insekten, Vögeln oder anderen Lebewesen weder Schutz noch Nahrung (Natur im Garten Service GmbH, S. 2).

Als Alternative hierzu hat sich in den letzten Jahren der Trend zu den sogenannten „Schottergärten“ etabliert. Diese bestehen aus einem Unkrautvlies, bedeckt mit gewöhnlichem Schotter oder Ziersplitt. Die Folgen dieses „Trends“ sind vielfältig: Die natürlichen Bodenstrukturen werden unterbrochen, der belebte Oberboden entfällt, durch eingebaute Kunststoffvliese kann die Versickerung von Regenwasser beeinträchtigt werden. Die Kies- und Schotterflächen erhitzen sich im Sommer stärker als Vegetationsflächen und verändern so das Mikroklima negativ. Für Insekten, Vögel und andere Gartentiere werden durch Schottergärten, Nahrungsquellen und Lebensräume reduziert.

(Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 2020, S. 2).

Auch für den Privatgartenbesitzer macht ein Aufenthalt in oder am Schottergarten wenig Sinn, da sich das bereits genannte Mikroklima in Form einer verstärkten Hitzeeinwirkung bemerkbar macht. Aufgrund fehlender Pflanzen entfällt ebenfalls eine natürliche Beschattung der Flächen.

Initiativen wie z.B. „Rettet den Vorgarten“ vom Bundesverband Garten- und Landschaftsbau sowie Verbote zu Schottergärten durch Festsetzungen in Bebauungsplänen, Bauvorschriften oder Gemeindesatzungen in einzelnen Städten und Landkreisen (Stadt Mainz 17.06.2022) zeigen auf, dass Lösungen für nachhaltige Pflanzenverwendung erforderlich sind. Das Unterkapitel 4.2.3 „Biodiversität und die Verschiebung der Vegetationsperioden“ beschreibt ebenfalls, aus Perspektive der Wissenschaft heraus, ausführlich die Dringlichkeit des Schutzes der Biodiversität.

Paradoxerweise bestehen die notwendigen Lösungen für nachhaltige, klimaresiliente, Pflanzungen schon seit mehreren Jahrzehnten. Im Bereich der Staudenmischpflanzungen bietet z.B. der Bund deutscher Staudengärtner über 30 verschiedene Pflanzkonzepte an, welche neben einer biodiversitätsfördernden Pflanzenzusammensetzung auch einen geringen Pflegeaufwand bieten (Bund deutscher Staudengärtner 2022). Online finden sich weitere Anbieter, die entsprechende „fertige“ Staudenmischungen anbieten (Simonsen Freianlagen Freiraumplanungsgesellschaft mbH 2022). Im Bereich Baum finden sich ebenfalls zahlreiche Initiativen die sich mit klimaresilienten Stadtbaum-Sortimenten auseinandersetzen und entsprechende Empfehlungen herausgeben (Schönfeld et al. 2022; Bauer et al. 2022).

Initiativen von Privatpersonen, Vereinen und Berufsverbänden, Instituten, Landesanstalten, Naturschutzvereinen etc. klären auf und geben wertvolle Gestaltungsempfehlungen für nachhaltige Pflanzkonzepte.

Daher stellt sich die Frage, wieso nach wie vor, Schottergärten gebaut bzw. nicht rückgebaut werden, obwohl dies bspw. in Baden-Württemberg finanziell unterstützt wird (SWR 2022). Zudem ist zu klären, welche Verantwortung das einzelne Garten- und Landschaftsbauunternehmen hierfür trägt.

Tjards Wendebourg, Autor des Buches: Der Kies muss weg!, führt als einen Grund an, dass das Wissen über die natürlichen Entwicklungen einer Pflanze im Jahresverlauf stark zurückgegangen ist, was wiederum die Angst vor Pflanzen im Garten erklärt (Wendebourg 2020, S. 21). Des Weiteren werden folgende Punkte, auf Seiten eines durchschnittlichen Garten- und Landschaftsbauunternehmens als problematisch betrachtet:

• Nach wie vor sind sich einige Garten- und Landschaftsbauunternehmen Ihrer Verantwortung nicht bewusst und bauen dementsprechend Schottergärten, die der Kunde verlangt.

• Die Kompetenz, mit Pflanzen zu arbeiten, hat in der Branche nachgelassen. (Wendebourg 2020, S. 52–53)

In einer Umfrage des Magazins DEGA GaLaBau sind sich die Interviewten einig. Bei Anfragen zu besagten „Schottergärten“ suchen die Unternehmen das klärende Gespräch mit den potenziellen Auftraggebern. So arbeiten die meisten mit anschaulichen Referenzprojekten, und klären gegen vorherrschende Fehlinformationen auf (DEGA GaLaBau 2020).

In Bezug auf Nachhaltigkeit in der Pflanzenverwendung empfehlen sich daher die folgenden Maßnahmen:

Kundenwünsche

Das Garten- und Landschaftsbauunternehmen sollte sich ausführlich mit den tatsächlichen Kundenwünschen beschäftigen. Eine fachlich korrekte und umfangreiche Beratung in Bezug auf eine nachhaltige Pflanzenverwendung (und deren Unterhalt) ist empfehlenswert.

Pflanzenauswahl und Rasenanlage sowie die fachgerechte Pflege

Der Markt gibt eine große Auswahl an bereits „fertigen“ Pflanzkonzepten für entsprechende Standortbedingungen her, welche auch mit weniger guten Pflanzenkenntnissen angewandt werden können. Dies gilt auch für naturnahe Heckenpflanzungen und klimaresiliente Bäume. Hierbei sollten insbesondere Pflanzen gewählt werden, die ohne oder nur mit wenig zusätzlicher Bewässerung auskommen und dementsprechend eine hohe Trockentoleranz aufweisen, sowie förderlich für die Biodiversität sind. Ziel ist eine standortangepasste Pflanzung zu erstellen, die auch Trockenperioden ohne größere Schäden übersteht und zumindest nach der Einwachszeit keine zusätzliche Bewässerung benötigt. Hierbei ist eine gewisse Dynamik innerhalb der Pflanzung anzustreben, damit eventuell entstehende Lücken durch vorhandene Pflanzen z.B. durch Versamung oder Ausläufer besiedelt werden können.

Gerade auch handelsübliche Großgehölze kommen den Bedürfnissen anspruchsvoller Kundengruppen entgegen: Sofortiger Schattenwurf und positiver Einfluss auf das Mikroklima im Garten. Außerdem bieten sie sehr schnell Lebens- und Beobachtungsraum z. B. für Vögel und Insekten.

Der Spannungsbogen unterschiedlicher Rasenflächen vom extrem pflegeintensiven „englischen Rasen“ bis zu einer extensiven Blumenwiese oder Rasenersatz-Stauden ist groß. Mit einer fachlich guten Beratung durch den Garten- und Landschaftsbau, besteht die Möglichkeit, Gartenbesitzer weg vom „Normalrasen“ und hin zu einer vielfältigen und ökologisch wertvollen und nachhaltigen Rasen-Alternative zu bewegen. Fachliche Kompetenz bei der Beratung, bei Anlage und Pflege ist hierbei als Herausforderung für den Garten- und Landschaftsbau zu nennen.

Das Serviceangebot für Dienstleistungen rund um das Thema Pflanze ist für den Garten- und Landschaftsbauer, mit entsprechendem Fachpersonal, durchaus lohnenswert (DEGA GaLaBau 2022; Wannags 2020). Auch hier kann beispielsweise ein Abo-Modell sinnvoll sein, welches je nach Umfang nicht nur Staudenbeete, sondern auch die Pflege von Rasenflächen, Hecken und Bäumen beinhaltet. So wird ein dauerhafter und nachhaltiger Erhalt der Flächen garantiert. Denkbar sind auch hier Angebote zur Umgestaltung von einzelnen Flächen, z.B. von Schotter-Vorgärten. Entweder kann hierbei der Schottergarten ökologisch aufgewertet werden (mit einzelnen Pflanzengruppen, Totholz für Insekten etc.), oder aber komplett naturnah und insektenfreundlich umgebaut werden (naturnahe Blühflächen, insektenfreundliche Staudenpflanzungen, Wildsträucher etc.). In beiden Fällen ist die Kommunikation gegenüber dem Kunden, als auch die Serviceorientierung des Garten- und Landschaftsbauunternehmens entscheidend. Zielführend ist zudem ein begleitendes Angebot zu Art und Umfang der Pflege der entsprechend umgestalteten Fläche. Somit entsteht die reelle Chance, dass dem Kunden die Sorge vor der Überforderung bzgl. des Pflegeaufwands genommen wird und der Garten- und Landschaftsbauer zugleich die Möglichkeit bekommt, aktiv eine neue Erlösquelle zu erschließen.

4.5 Produkt- und Dienstleistungsentwicklung mit Design Thinking

Das Kapitel 4.4 sowie die nähere Betrachtung der Unterkapitel 4.4.1 bis 4.4.3 zeigen auf, dass ein hohes Potential für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sowie die Einführung oder Verbesserung von Serviceleistungen im Garten- und Landschaftsbau besteht.

Nun steht der Garten- und Landschaftsbau, ähnlich wie viele weitere Branchen im deutschen Mittelstand, vor der Herausforderung, die internen Prozesse und Strukturen, aber auch die eigenen Produkte und Dienstleistungen kritisch zu hinterfragen. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) müssen sich - insbesondere mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse dieser Studie bezüglich der definierten Kundengruppe sowie der Anforderungen an das Thema Nachhaltigkeit und der globalen Herausforderungen – mit der Frage befassen, welche Produkte und Dienstleistungen das eigene Angebot umfassen müssen, um langfristig dem Wettbewerb standhalten zu können und das Bestehen des Unternehmens sichern zu können (Haag 2021, S. 100–101). Zu den größten Hindernissen und Herausforderungen können hier die eingeschränkten Ressourcen des Unternehmens, das fehlende Know-how sowie begrenzte Investitionsvolumen (Sellhorn-Timm 2019, S. 201).

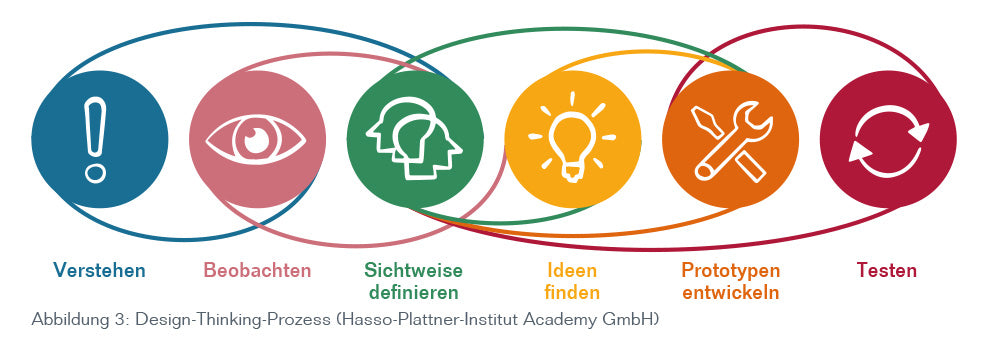

Als einfache und effektive Methode zur Steuerung von Innovations- und Entwicklungs-Prozessen kann das Design Thinking angewandt werden. Es handelt sich hierbei um einen systematischen Ansatz, bei welchem mithilfe von kreativen Prozessen komplexe Probleme gelöst werden können. Ziel ist es, nutzerzentrierte Ideen - und damit von Anfang an den Kunden und seine Bedürfnisse in den Fokus zu rücken - zu entwickeln, zu testen und somit den größtmöglichen Wert für Unternehmen, Stakeholder und Nutzer zu generieren (Simschek und Kaiser 2019, S. 17). Dieser Ansatz unterscheidet sich somit deutlich vom klassischen Produkt- bzw. Dienstleistungsentwicklungsprozess, der i.d.R. mit der Konzeption von Anforderungsspezifikationen beginnt und die Entwicklung sequentiell nach einem festgelegten Plan verläuft.

Grundsätzlich ist Design-Thinking co-kreativ, also kollaborativ ausgerichtet. Dadurch entsteht eine Bündelung von Kompetenzen sowie die Steigerung des Kreativitätspotentials aller Mitglieder eines Teams. Besagtes Team sollte zwischen vier und sechs Personen groß sein und stark interdisziplinär aufgestellt werden. Dies würde in einem Garten- und Landschaftsbauunternehmen zur Folge haben, dass das Team aus Teilen der Geschäftsführung, des Managements, der Bauleitung und Mitarbeitern bestehen würde.

Der Design-Thinking-Prozess ist an den Arbeitsprozess angelehnt, dem i.d.R. Designer intuitiv folgen. Er führt das Team in iterativen (wiederholenden) Schleifen durch die folgenden sechs verschiedenen Phasen (Bradt 2021, S. 46–48; Klein und Kottbauer 2017, S. 105–113; Gürtler und Meyer 2013, S. 37–58):

1. Verstehen (Understand)

Ziel der ersten Phase ist eine Definition der Problemstellung sowie die Absteckung des Lösungsraums. Die erarbeiteten Informationen werden strukturiert, analysiert und interpretiert. Gleichsam wichtig für das Verstehen ist der eigentliche inhaltliche Hintergrund wie auch dessen entsprechendes Umfeld. Abschließend gibt es eine Liste von Hypothesen, wie das Problem sich aus Sicht der Kunden darstellt. Ein gemeinsames Problemverständnis ist das Fundament für die weitere Vorgehensweise.

2. Beobachten (Observe)

Anvisiert wird das Nutzer- bzw. Kundenbedürfnis. Als Werkzeug hat sich insoweit das Interview bewährt. Aktives Zuhören gilt hier als erfolgsentscheidend. Es gilt, ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Annahmen und Gedanken aus der ersten Phase bestätigt werden können, aber auch welche Hypothesen sich nicht aufrechterhalten lassen.

3. Sichtweise definieren (Define)

Alle bisherigen Erkenntnisse werden zur Erlangung eines kollektiven Standpunkts zusammengeführt, also eine Synthese der ersten beiden Schritte. Ziel ist es, auf Basis der gesammelten Annahmen und Beobachtungen einen konzeptionellen Rahmen zu entwickeln, der den Lösungsraum absteckt und der den idealen Kunden definiert. Diese idealisierte Darstellung der Personengruppe („Persona“), dient in den folgenden Schritten als Zielbild für die Entwicklung der Lösungen.

4. Ideen Finden (Ideate)

Auf Basis des zuvor entwickelten Rahmenwerks werden nun so viele Ideen wie nur möglich generiert. Nicht deren Qualität, sondern ihre Quantität ist entscheidend. Sobald eine ausreichende Anzahl von Ideen gesammelt wurde, werden diese geordnet, diskutiert und priorisiert. Abschließend wird sich auf eine Idee gemeinsam geeinigt, welche in den nächsten Schritten weiterverfolgt wird.

5. Prototypen entwickeln (Prototyping)

Bis hierhin wurde bereits der ideale Kunde entwickelt, in der direkten Auseinandersetzung mit dem Kunden haben sich die Teilnehmer von dessen Problem inspirieren lassen und Ideen priorisiert, wie die Kundenbedürfnisse erfüllt werden können. In diesem Schritt geht es darum, eine solche Lösung zu modellieren. Produkte und Dienstleistungen werden gleichermaßen „greifbar“ gemacht, namentlich durch Vorführ- sowie Vorgehensmodelle. Nicht zuletzt können Blueprints, welche als Entwürfe zur visuellen Präsentation von Service-Prozessen dienen, sich als sehr nützlich erweisen. Bei der Materialwahl des Prototyping sind keine Grenzen gesetzt (z.B. auch Entwicklung von Flyern für die neue Dienstleistung, Pressemeldungen etc.). Rollenspiele ermöglichen zudem ein Erproben unter realitätsnahen Bedingungen.

6. Testen (Test)

Das Testen ist die Phase, in der Mehrwert, Machbarkeit und Anwendbarkeit durch Feedback von potenziellen Nutzern validiert oder widerlegt wird. Das Interagieren mit Kunden zielt dabei auf ein wiederholtes Einholen von Rückmeldungen, wiederum besonders über Interviews, ab. Jedoch beschränkt sich die letzte Phase nicht nur auf ein systematisches Befragen von Bedarfsgruppen. Vielmehr wird auch ihrer Beobachtung beim Experimentieren, also z.B. auch bei der Durchführung der neu entwickelten Dienstleistung, ein hoher Stellenwert beigemessen. Basierend auf den Ergebnissen wird der Prototyp dann angepasst, und eine weitere Testphase beginnt. Die Anzahl der Iterationen ist abhängig von den Ergebnissen und muss von Projekt zu Projekt individuell bestimmt werden.

Am Ende eines Design-Thinking-Projekts sollen innovative Produkte, Dienstleistungen oder sonstige „Erlebnisse“ stehen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, die (technisch) machbar sind und die gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich umsetzbar sind.

(Gürtler und Meyer 2013, S. 58).

Diese absolute Fokussierung auf den Konsumenten ist ein entscheidender Faktor in Bezug auf Nachhaltigkeit. Design Thinking liefert eine präzisere Antwort auf die Frage „Welche Angebote brauchen wir wirklich und wie bringen wir diese zu den Kunden?“. Überflüssige und an Kunden vorbeierdachte Ideen sowie der unnötige Verbrauch von Ressourcen können so vermieden werden. Dies macht die Methode zu einer entscheidenden Determinante im Bereich der Nachhaltigkeit (Krisper 2021).

Es ist festzuhalten, dass die agile Methode des Design-Thinkings auch für den Garten- und Landschaftsbau eine gute Möglichkeit bietet, sich systematisch mit dem Thema Produkt- und Dienstleistungsinnovation vertraut zu machen.

Externe Dienstleister, wie z.B. agile Coaches, können bei der Ausgestaltung und Durchführung solcher Projekte hilfreich sein.

4.6 Zusammenfassung

• Preissteigerungen durch Materialknappheit, Probleme oder Verzögerungen in den Lieferketten sowie fehlendes Fachpersonal in den Unternehmen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig zu weiteren Belastungen in den GaLaBau-Unternehmen führen.

• Knapp über 60 % des Umsatzes aller Aufträge stammt im Jahr 2021 von Privathaushalten.

• Einige Folgen des Klimawandels treffen die Branche des Garten- und Landschaftsbaus schon heute sehr direkt. Insbesondere richten Hitze und Trockenheit, die Zunahme von Extremwetterereignissen, der Verlust an biologischer Vielfalt und der schlechte Zustand der Böden massive Schäden an.

• Die rund 17 Millionen deutschen Privatgärten machen eine Fläche von ca. 2 % der Gesamtfläche aus. Nachhaltig gestaltet, können diese bspw. als Trittstein für Biotopverbunde genutzt werden

• Die Mega-Trends Neo-Ökologie und Urbanisierung zeigen auf, dass die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch in den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird.

• Produkte und Dienstleistungen im Garten- und Landschaftsbau, haben das Potential nachhaltiger gestaltet bzw. umgesetzt zu werden.

• Für die konkrete Bewertung von Produkten und Dienstleistungen unter Nachhaltigkeitsaspekten ist die Datenlage bei Herstellern, Garten- und Landschaftsbauunternehmen und auch in der Wissenschaft bisher zu gering.

• Die Methode des Design Thinking bietet eine gute Möglichkeit sich mit dem Thema der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung auseinanderzusetzen.